もしもに備える防災TIME

2020年08月

台風の予報はなぜ"予報円"?

2020年8月25日(火)放送分

夏から秋にかけては、しばしば台風が日本付近に進み、大きな被害をもたらすこともあります。そして台風が発生すると、気象庁では「予報円」という形式で台風の進路の見通しを発表し、天気予報でも目にすることが多くなりますが、そもそも、なぜ台風の予報は「予報円」なのか、ご存知ですか?

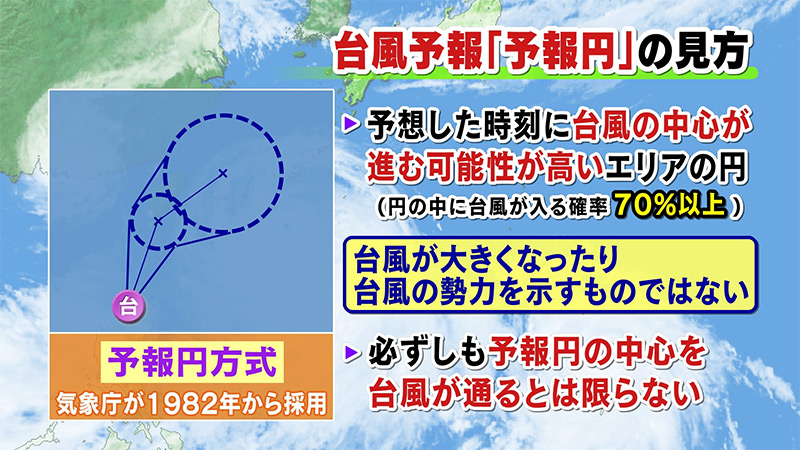

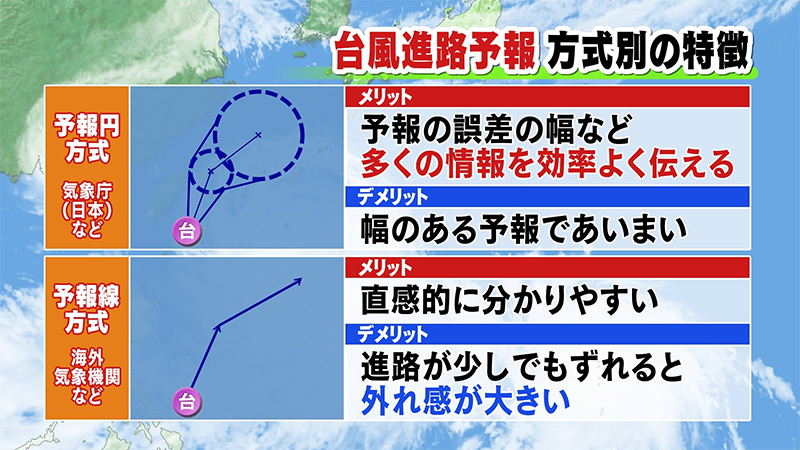

日本の気象庁の台風の予報は、「予報円形式」と呼ばれ、1982年から使われています。予報円とは、その予想時刻に台風の中心が、この円の中に70%以上の確率で入ることを示すもので、台風の大きさや勢力を示すものではありません。また、2007年からは予報円の中心を結ぶ線が書き加えられるようになりましたが、予報円の中心を結ぶ線も必ずしも、この線を台風が通る、とは限りません。

台風の予測は普段の天気予報と同じく、スーパーコンピュータの計算がベースとなっていますが、台風は少し条件を変えて計算するだけで予測が大きくばらつきやすく、しかも、そのばらつき方もいろんなパターンがあります。台風の中心位置の予報の誤差は平均で、3日先の予報で200キロ前後、5日先では400キロ前後にもなっていきます。このため、この誤差の範囲を予報円、という方式で示すことにしているのです。

最近は、海外の気象機関などで、台風の予想進路を線で結んで表示している所もあります。直感的にわかりやすいため、インターネットなどでご覧になる方も多いと思います。しかし、そもそも台風の進路予想はピンポイントで当たりにくいため、線での予想進路表示は少し進路が予想からズレると"外れ感"が大きい欠点があります。予報円方式は、幅を持ったあいまいな表現ではありますが、予報の幅や誤差の可能性など、多くの情報を最も効率良く伝える手段なのです。

台風は、いざ来るとなると、大きな災害をもたらすおそれがあるだけに、一か八か、ではなく予報の幅を考えて、段階的に備えることが大切です。そのための予報円の表現でもあることを踏まえ、情報の内容、意味を正しく理解して、備えに活用していきましょう。

一方で、予報円ができるだけ小さくなることが、台風予報の理想でもあります。近年は観測技術向上やコンピュータの進化などで、台風予報に付きまとう予報の幅は徐々に小さくなりつつあり、これからも台風の観測データが積み重なるにつれて、より精度の良い台風予報につながることが期待されています。

"潮位"が高いシーズン...高潮に備えを

2020年8月18日(火)放送分

厳しい暑さが続く夏は、夏バテや熱中症など、私たちの健康に大きな影響を及ぼしますが、実は「海」にも、お盆を過ぎたあたりからは、夏の暑さによる、ある影響が現れてきます。

海の水は、空気に比べて温まりにくい一方で、一度温まると冷めにくい特徴があります。夏の暑さは例年、8月前半頃がピークですが、日本近海の海面水温は、夏の暑さのピークからは少し遅れて、8月後半から9月にかけてピークを迎えます。

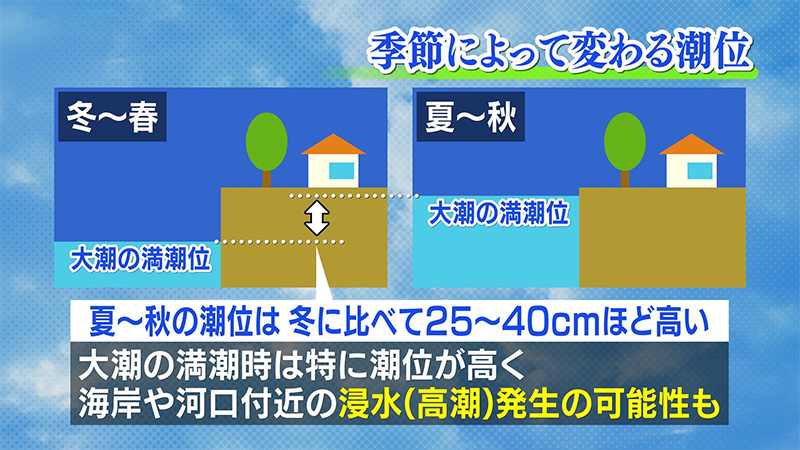

そして水は、温度が暖かいほど膨張するため、水温がピークを迎える8月後半から9月にかけては、実は他の時期に比べて、海面の高さ=潮位が高くなる時期でもあるのです。

夏~秋の潮位は、冬に比べると25~40センチほど高くなり、特に大潮の時期にあたる新月や満月の前後数日間は、満潮時刻の頃は海面がかなり護岸に迫り、ちょっとした高波など海面が高くなるきっかけで、海岸や河口付近が浸水する「高潮」の心配があります。

「高潮」といえば台風接近時、というイメージを持っている方が多いですが、台風がなくても、時々「高潮注意報」が県内に出ることがあります。これは海が温まったことによる海の水の膨張によるもので、天気が穏やかでも注意報が出たときは、海沿いにお住いの方や、海釣り、磯釣りなどのお出かけは注意が必要です。海水浴なども潮の流れが少々早くなる可能性があるため、小さなお子さんからは目を離さないよう注意しましょう。

そんな元々から潮位が高い時期に、大潮と満潮、さらに台風接近が重なると、高潮にはいっそう注意が必要になります。台風による高潮は、台風での強い風が海から陸に向かって吹き、海水が海岸に吹き寄せられる「吹き寄せ効果」と、台風により気圧が下がり海の水が吸い上げられる「吸い上げ効果」によって起こります。吹き寄せ効果では、台風を取り巻く反時計回りの風により、県内では台風が県の西側を通ると瀬戸内側、東側を通ると日本海側で高潮が起こりやすい傾向があります。

特に周防灘西部の宇部・山陽小野田周辺は、南~南東の強風が吹くと、吹き寄せられた海水が関門海峡でせき止められて高潮がより大きくなる傾向があり、過去に1942年(昭和17年)の周防灘台風や、1999年(平成11年)台風18号により、甚大な被害が発生しています。

高潮による海水の侵入の速さは時速40~60キロ程度と言われ、高潮は一気に住民が逃げ場を失いやすく大きな被害に繋がりやすい特徴があります。高潮の被害から逃れるためには、台風情報や高潮注意報・警報の情報に十分注意し、何より早めに安全な場所に移動することが一番重要です。穏やかな天気の時に、高潮防災マップを確認するなどして、高潮から身を守る手段をシッカリイメージしておきましょう。

"暑さ指数"を活用しよう

2020年8月11日(火)放送分

厳しい暑さが続く中、環境省では、熱中症予防の観点で役立ててもらうために「暑さ指数」をホームページで公開しています。

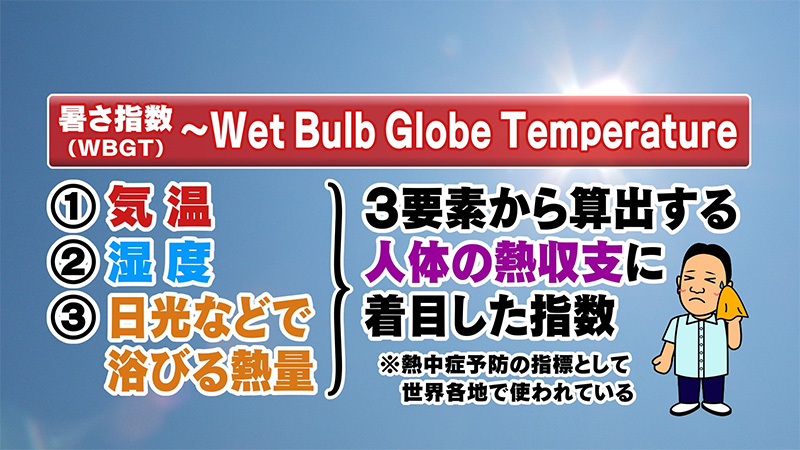

「暑さ指数」とは、熱中症を予防することを目的に1954年にアメリカで提案された指標です。人間は湿度が高ければ不快な蒸し暑さを感じますし、直射日光の下ではクラクラするような暑さを感じます。このような体感的な暑さも含め、「気温」に加えて「湿度」、「日光などで浴びる熱の量」の3つの要素から算出されるのが「暑さ指数」です。

英語では「Wet Bulb Globe temperature」の頭文字を取って「WBGT」と呼ばれ、熱中症予防の指標として国際的に規格化され、世界各国で使われている指標です。

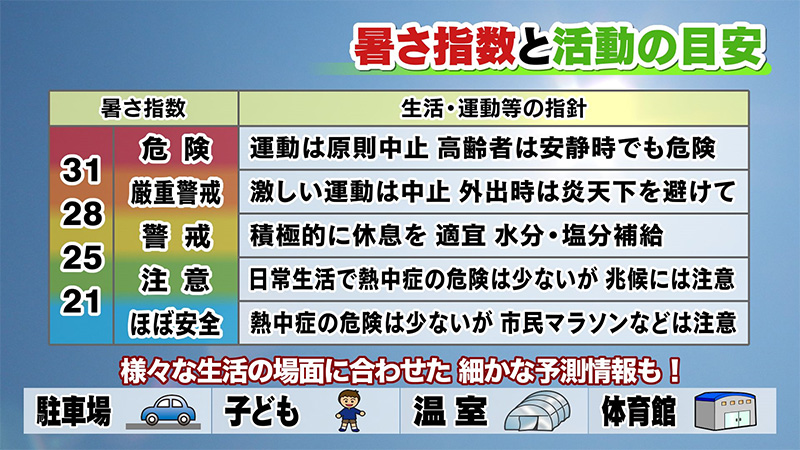

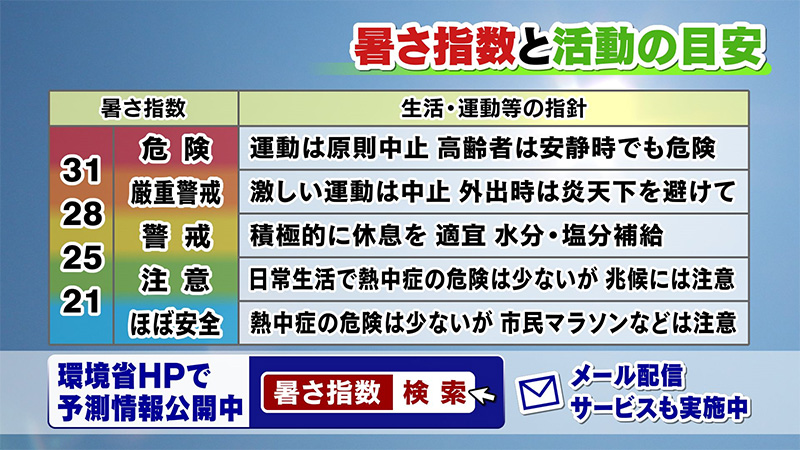

暑さ指数は、数値により、「ほぼ安全」~「注意」~「警戒」~「厳重警戒」~「危険」の5つのランクに分かれます。指数の単位は気温と同じ摂氏(℃)で示されますが、その値は気温とは微妙に異なり、暑さ指数31℃以上で、運動は原則中止すべき状況である「危険」、28℃から31℃の間で、激しい運動は中止し炎天下での外出は避けるべき状況である「厳重警戒」ランクとなります。暑さ指数が28℃以上の「厳重警戒」レベルを超えると著しく熱中症患者が増加することが知られており、熱中症の発生との相関が高いことから、特に屋外での労働やスポーツ活動時などでの熱中症対策として活用が進んでいます。

真夏の時期は、特に昼間は「危険」なレベルになることが多く、日常生活の中でも常に熱中症予防を意識しておきたいところです。

環境省ではホームページで、暑さ指数の場所別、時間毎の細かな予測情報を発信しています。また、照り返しの強い駐車場や、より地面に近い子ども、熱がこもる温室や空調施設のない体育館など、様々な生活の場を想定した細かい予測情報も提供しているほか、毎日、情報をメール配信するサービスを実施しています。ぜひ検索サイトで「暑さ指数」というキーワードで検索し、日々、情報を確認してみましょう。そして特にスポーツ指導者の方など、より熱中症予防に気を配る必要がある方は、メール配信サービスのような自動的に情報を受け取るツールも活用していきたいところです。

なお、今年の夏から関東甲信地方では先行して「熱中症警戒アラート」の運用が始まりました。これは暑さ指数が極端に高くなると見込まれるときに、早めに熱中症予防策を促すために環境省と気象庁が共同で発表する情報で、今年の運用状況の検証を行ったうえで、令和3年夏には全国で本格運用が行われる予定です。

熱中症予防を万全に!

2020年8月4日(火)放送分

毎年、暑さが厳しい時期は、ほぼ毎日、熱中症による救急搬送が行われています。その数は、県内でもひと夏で多いときは400件を超え、場合によっては命にも関わります。その意味では熱中症も気象災害の1つで、その災害から身を守る、という意識を持つことが必要です。

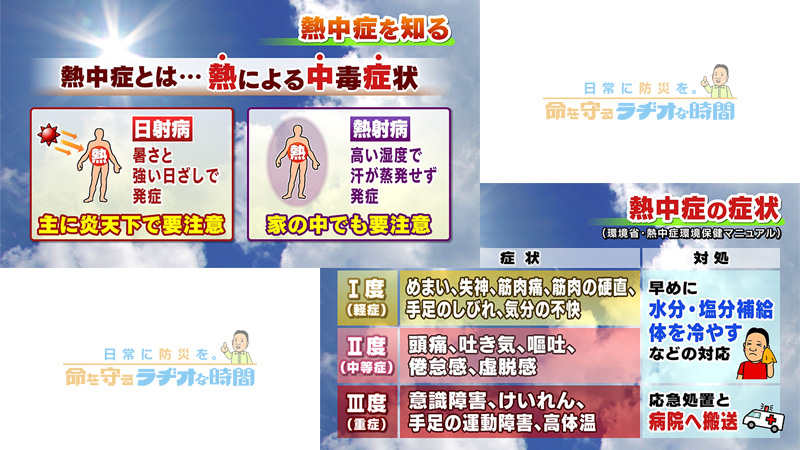

「熱中症」とは、「熱」による「中」毒「症」状、というのを短くしたもので、主に暑さと強い日差しで炎天下の作業で起こる「日射病」、湿度が高く蒸し暑いことで汗が蒸発せず熱が体にこもる「熱射病」の2種類に分けられます。特に熱射病は、家の中でもかかるケースが多々あります。

熱中症の症状は実は様々で、環境省の熱中症環境保健マニュアルでは、めまいや筋肉痛、頭痛など、日常生活の中での体調不良のような症状も、実は軽い熱中症の可能性もある、としています。症状が出始めたら、大したことない、と考えずに、早めに無理せず体を休めることを心がけましょう。意識がなかったり、けいれん、体が熱いなどの症状が現れると、すでに重症のおそれがあり、救急車を呼ぶなど、より迅速な対応が必要です。

また、熱中症の症状の中には、倦怠感など、新型コロナウイルスの症状に似ている部分もあるのが厄介なところです。私たち一人一人が、熱中症をしっかり予防する、という心構えで、医療機関に不必要な負担をかけないことが大事になってきます。

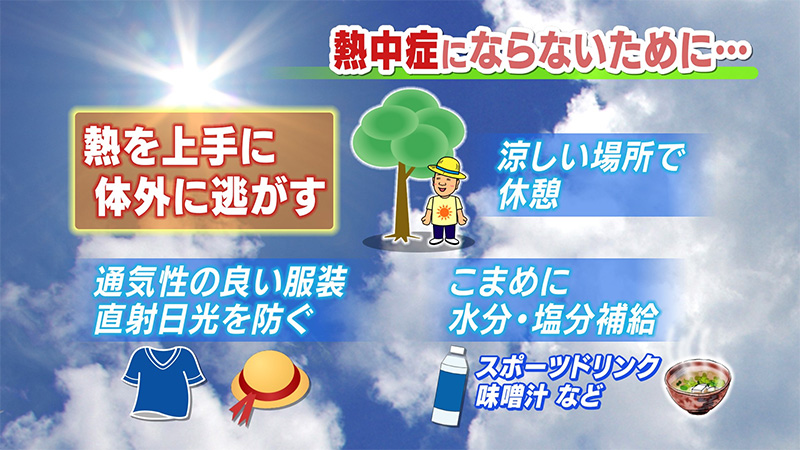

熱中症の予防の基本は、普段から体にこもる熱を上手に体の外に逃がす対応です。こまめに日陰・クーラーの効いた涼しい場所での休憩や、通気性の良い服を着て、直射日光を防ぐ日傘や帽子の活用、汗で失われる水分・塩分をスポーツドリンクなどでこまめに摂ることが有効です。スポーツドリンクのほか、お味噌汁も、ちょうど良い塩分濃度と言われています。

また、水分補給では、人間は日常生活の中で1日に2.5リットルの水分が体から出入りしており、そのうち飲料としての摂取は1日あたり1.2リットルが目安、と言われます。これを一度に体に取り入れても、体は一気に吸収は出来ません。1時間にコップ1杯ずつ、など、のどが渇いた、と感じる前に、こまめに補給することが大切です。

通常の水分補給には、お茶などで大丈夫ですが、汗を大量にかいたときは、汗によって体から失われた塩分もスポーツドリンクなどで補給しましょう。

日頃から熱中症は、身近で、自分もかかりやすいかも、という意識を持って、生活の中で日々、対策を心がけて、暑い時期を健康に過ごしていきましょう。